「クマ取りをしたいけど、失敗するのが怖い…」 「いろんなクリニックがあって、どこを選べばいいのか分からない…」 「本当に腕のいい名医に施術してもらいたい」

そう思われている方も多いのではないでしょうか。

クマ取りは適切な医師を選ぶことで、失敗のリスクを大幅に減らせます。

この記事では、クマのタイプ別の適切な治療法や名医を見極めるポイントを詳しくご紹介します。

クマ取り治療をする際に必要な事前知識

クマ治療をする際には、クマの種類と特徴を把握した上で、症状ごとの適切な治療を行うことが重要です。

ここでは、クマの種類や治療法について詳しく解説します。

クマの種類と原因

クマの症状は大きく分けて「黒クマ」「赤クマ」「青クマ」の3種類に分類されます。

それぞれのタイプによって原因や見た目の特徴が異なります。

まずは自分がどのタイプに該当するのかを知ることが、効果的な治療への第一歩です。

ここでは各タイプの特徴と、それぞれに適した治療法をご紹介します。

黒クマ

黒クマは目の下に影ができて黒く見える症状で、クマの症状のほとんどを占めます。

目の下のデコボコが主な原因で、横に引っ張ったり顔を上に向けるとクマが薄くなるのが特徴です。

加齢による目元の筋力低下も影響します。

治療には経結膜(けいけつまく)脱脂法、ヒアルロン酸注入、脂肪注入、裏ハムラ法などが効果的です。

特に裏ハムラ法は自然な仕上がりが期待できます。

赤クマ

赤クマは目の下が赤くなる症状で、眼輪筋(がんりんきん)という筋肉が透けて見える状態です。

頬骨を下に引っ張ると赤みが増します。

眼窩(がんか)脂肪が眼輪筋を圧迫していることが主な原因で、黒クマと併発することも多いです。

治療には経結膜脱脂法、裏ハムラ法が効果的で、特に脱脂と注入の併用が推奨されます。

青クマ

青クマは目の下が青黒く見える症状で、毛細血管が透けて見えることが原因です。

上まぶたの内側も青みがかり、下まぶたを引っ張るとクマが薄くなるのが特徴的です。

主な原因は血行不良で、疲労、睡眠不足、ストレスなどが影響します。

色白の方や目の下の皮膚の薄い方に多く見られます。

治療にはセルフケア(入浴、睡眠、運動など)のほか、脂肪注入、レーザー治療、血行促進を目的とした注射治療が効果的です。

クマ治療(クマ取り)の種類

クマ治療(クマ取り)の主な治療法には「経結膜脱脂」「脂肪注入」「裏ハムラ法」「表ハムラ法」があります。

それぞれの治療法には特徴があり、自分のクマのタイプや希望する改善度、負担できる費用などを考慮して選ぶことが大切です。

| 治療法 | 施術内容 | メリット | デメリット | 費用相場 | ダウンタイム |

| 経結膜脱脂 | 目の裏側から切開し、突出した脂肪を除去する施術 | 傷跡が残らない、比較的ダウンタイムが短い | 凹みができる場合がある、シワやたるみができる場合がある | 20〜40万円 | 約1週間 |

| 脂肪注入 | 自身の体から採取した脂肪を目の下に注入する施術 | 自然な仕上がり | 定着率にばらつきがありコントロールが難しい | 30〜60万円 | 1〜2週間 |

| 裏ハムラ法 | 目の裏側から切開し、突出した脂肪を下側に固定する施術 | 傷跡が残らない、仕上がりがきれいになりやすい | ダウンタイムがやや長い、施術難度が高く受けられないクリニックがある | 30〜50万円 | 約2週間 |

| 表ハムラ法 | 目の下の皮膚を切開し、脂肪の除去と再配置を行う施術 | 皮膚のたるみも同時に改善 | 目の下に小さな傷跡が残る、ダウンタイムが長い | 30〜50万円 | 約4週間 |

このように、それぞれの治療法には向き不向きがあります。

自分のクマのタイプと症状の程度を正確に把握し、専門医との相談を通じて最適な治療法を選ぶことが、満足のいく結果への近道です。

eクリニックは医師がお一人ずつ丁寧に適応判断をするので、

あなたにピッタリなオーダーメイド施術が受けられます

失敗しないクマ取りの名医の選び方

失敗しないクマ取りの名医の選び方は4つあります。

- 院長や在籍する医師の得意施術・実績を確認

- 口コミ評判サイトで施術を受けた人の感想を確認

- 実際の技術力や仕上がりを症例で確認

- 無料カウンセリングで施術の提案内容を確認

以下では、クマ取りの名医を見つけるための具体的なポイントをご紹介します。

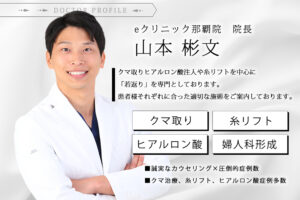

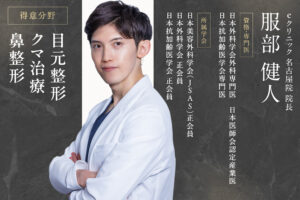

院長や在籍する医師の得意施術・実績を確認

クマ取りの名医を見極めるには、医師の専門性と実績を確認することが大切です。

多くのクリニックではホームページに院長や在籍医師のプロフィールを掲載しています。

そこで特に注目すべきは、その医師が「どのような治療に力を入れているか」「どのような症例数を持っているか」という点です。

美容医療は幅広い分野なので、すべての治療に精通している医師はほとんどいません。

例えば、二重術が得意な医師がクマ取りも同様に得意とは限りません。

クマ取り、特にあなたが希望する治療法(脂肪注入や裏ハムラ法など)の症例数が多い医師を選ぶことが重要です。

また、医師の経歴も重要なチェックポイントです。

形成外科や眼科出身の医師は、目周りの繊細な構造に関する深い知識を持っていることが多く、クマ取りにおいては有利とされています。

クリニックのホームページだけでなく、医師が監修している美容医療関連の記事や書籍、SNSなどもチェックすると、その医師の専門性や考え方がより明確に見えてくるでしょう。

あなたのクマのタイプに対する治療実績が豊富な医師を見つけることが、失敗しないクマ取りの第一歩です。

口コミ評判サイトで施術を受けた人の感想を確認

インターネット上の口コミサイトは、実際に施術を受けた患者さんの生の声を知る貴重な情報源です。

特に「美容医療の口コミ」に特化したサイトでは、クリニックごと、施術ごとの詳細な評価を見ることができます。

ただし、口コミを参考にする際には、いくつかのポイントに注意する必要があります。

まず、単純な評価の星の数だけでなく、実際の口コミ内容を読むことが大切です。

特に「施術後の経過」「医師の対応」「説明の丁寧さ」などの記述は、クリニック選びの重要な判断材料となります。

また、あなたと同じようなクマの悩みを持っていた方の口コミは特に参考になるでしょう。

次に、口コミの信頼性も考慮すべき点です。

極端に良い評価や悪い評価だけが目立つ場合は、偏りがある可能性があります。

多様な意見がバランスよく掲載されているサイトの情報を参考にするのが賢明です。

医師の入れ替わりや治療方針の変更により、クリニックの評判は変化することがあるため、最新の口コミをチェックすることも重要です。

実際の技術力や仕上がりを症例で確認

名医を見極める上で最も信頼できる情報は、実際の症例写真です。

多くのクリニックはホームページやSNSで症例写真を公開しています。

これらの症例写真をチェックすることで、医師の技術力やセンスを直接確認することができます。

症例写真を見る際には、まず「ビフォーアフター」の変化に注目します。

あなたが希望する仕上がりに近い症例があるかどうかをチェックしましょう。

また、複数の症例を比較することで、その医師の施術の一貫性や傾向も見えてきます。

「自然な仕上がり」を重視するか、「はっきりとした変化」を重視するかなど、医師によって方針が異なるケースがあります。

さらに、症例写真の撮影時期にも注目することが重要です。

施術直後ではなく、ダウンタイム後の安定した状態の写真が掲載されているクリニックは信頼性が高いと言えます。

理想的には、術後1ヶ月、3ヶ月、半年など、複数の時点での経過写真が公開されていると、長期的な効果を判断する助けになります。

また、「自分と似た症状の患者さんの症例」があるかどうかも重要なチェックポイントです。

特に、あなたと同じクマのタイプ(黒クマ、赤クマ、青クマ)の症例が豊富にあれば、その医師があなたの症状に対する治療経験が豊富であることの証となります。

無料カウンセリングで施術の提案内容を確認

最終的な判断は、実際にクリニックを訪れて無料カウンセリングで、医師との相性を確認しましょう。

多くのクリニックでは初回カウンセリングを無料で提供しているため、複数のクリニックを比較検討するとよいでしょう。

あなたのクマのタイプをしっかりと見極め、原因を詳しく説明してくれる医師は信頼できます。

また、複数の治療法を提示し、それぞれのメリット・デメリットを包み隠さず説明してくれる誠実さも重要です。

特に「この治療法はあなたには向いていない」と正直に伝えてくれる医師は、患者の利益を第一に考えている証拠といえるでしょう。

質問への対応も重要なポイントです。

あなたの不安や疑問に対して時間をかけて分かりやすく説明してくれる医師は、施術後のアフターケアも丁寧に行ってくれる可能性が高いです。

逆に、質問に曖昧に答えたり、過度に営業的な態度を取る医師は注意が必要です。

カウンセリングでは、施術の流れやダウンタイムの過ごし方、術後のケア方法、万一の場合の保証制度についても確認しておきましょう。

これらの情報を総合的に判断し、最も信頼できると感じた医師を選ぶことが、失敗しないクマ取りへの近道です。

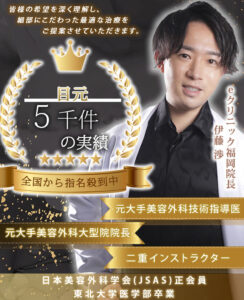

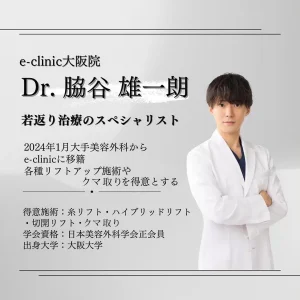

クマ取りの大阪の名医「脇谷雄一朗」

- 顔の構造を熟知しているからこそ、ナチュラルで美しい仕上がり

- 丁寧すぎるほどのカウンセリング

- 年齢によるお悩み全般お悩みに強い

“若返りのプロフェッショナル”

クマ・たるみ・シワ…すべての「老け見えサイン」にアプローチできるのが、脇谷医師の強みです。頭頸部外科などでの豊富な経験を活かし、顔周りの解剖に基づいた手技を確立しました。

これまで、糸リフトや裏ハムラ法ハムラ法などのクマ取り施術、フェイスリフトなど幅広い施術で若返りに貢献してきました。

丁寧なカウンセリングで、あなたの「若返り」をサポートする実力派ドクターです。

| 名前 | 脇谷 雄一朗(e-clinic 大阪院 院長) |

|---|---|

| 得意施術 | クマ取り全般、糸リフト、ヒアルロン酸、ハイブリッドフェイスリフト、フェイスリフト |

| 経歴 | 大阪大学医学部医学科卒 武蔵野赤十字病院 大阪市立総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科 和歌山県立医科大学附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科 大阪市内個人美容皮膚科 大手美容外科 eクリニック 大阪院 院長就任 |

| SNS | https://www.instagram.com/eclinic_wakiya_kuma/ |

クマ取りの名医「脇谷雄一朗」の症例写真

眼窩脂肪の膨らみは中等度あり、その下には目の下のへこみがみられます。

青くま赤くまといった皮膚の色味によるくまはほとんどみられず、裏ハムラ向きの目元です。

術後1ヶ月なので自分でも気付かない程度ならむくみがあることはありますが、十分きれいに仕上がっていますね。

■副作用・合併症

むくみ、内出血、腫れ、目の下のしびれ感、麻痺、視力障害(ごく稀)

■価格

裏ハムラ法 219,780円(モニターあり、麻酔代別)

膨らみもへこみも同じ程度にみられ、裏ハムラに適した目元です。

色クマは軽度ありますが気にならない程度ですね。

術直後、目の下のくまがなくなり涙袋がすっきり見えています。

全く内出血なく手術を終えているからこそ直後きれいな仕上がりとなっています。

ここから3日程度は腫れ内出血が強く出ます。

1週間後ですと軽いむくみと黄色い内出血まで落ち着いていきます。

■副作用・合併症

むくみ、内出血、腫れ、目の下のしびれ感、麻痺、視力障害(ごく稀)

■価格

裏ハムラ法 219,780円(モニターあり、麻酔代別)

目の下の皮膚の色味が強く、いわゆる青くまがみられます。

このような皮膚の色味によるくまに対してはナノリッチ脂肪注入が有効です。

膨らみ・へこみに対しては脱脂と脂肪注入で治療しています。

術後は膨らみ・へこみはなくなり、色味もかなり改善しましたね。

■副作用・合併症

むくみ、内出血、腫れ、定着不良、しこり

■価格

- 目の下のたるみ取り+目の下ゴルゴ脂肪注入オプション 164,780円

- 目の下ナノリッチ脂肪注入 54,780円

医師がお一人ずつ丁寧に対応します

eクリニックでは「美容整形」をもっと気軽にできるよう【高品質・低価格】を目指しています。 全国トップクラスの円戸医師や飯田医師が監修し、少数精鋭で施術を行っているからこそ実現できる「質」と「価格」です。

まずは無料の医師カウンセリングでのご相談お待ちしています。

名医に施術してもらいたいけど費用が気になる人はモニターも検討

クマ取りの名医に施術してもらいたいけれど費用面で悩んでいる方には、「モニター制度」という選択肢があります。

多くの美容クリニックでは新しい治療法の導入時や症例数を増やしたい場合にモニター募集を行っており、通常より大幅に割引された価格で施術を受けられます。

有名クリニックや実力のある名医のもとでも、質の高い治療をリーズナブルに受けることが可能です。

ただし施術前後の写真撮影や体験談の公開に同意する必要があるため、プライバシーに関する条件を確認することが大切です。

クリニックのホームページやSNSで定期的にモニター情報をチェックしてみましょう。