全切開は、埋没法や小切開よりも術後の腫れが強く出やすいといわれていますが、目立った腫れは、術後約1ヶ月で落ち着くと考えられています。

ところが、術後1ヶ月が経過しても、まだ腫れが治まらないケースもあるのです。

こちらのコラムでは、全切開の術後の経過や、全切開から1ヶ月が経過しているのにも関わらず腫れが引かない原因、腫れを長引かせないための対策をご紹介しています。

全切開はどのくらい腫れる?

個人差はありますが、手術直後~3日目が腫れのピークで、術後1週間ほどで徐々に落ち着いていきます。1ヶ月後には腫れが落ち着き、3ヶ月後にかけて完成していきます。

腫れさせないことはできる?

まぶたを切開している以上、腫れを防ぐことはできません.

しかし、適切な経過を辿ればできるだけ抑えることは可能です。

以下の4つの方法を試してみてください。

① 術後すぐに患部を冷却する

② 寝るときは頭を高くする

③ 塩分を控えてむくみ対策をする

④ 血流を良くしすぎない

腫れが治らなかったらどうしよう…

通常の腫れであれば、時間とともに落ち着きますが、以下のような症状がある場合は、異常な腫れの可能性があるため、早めにクリニックを受診してください。

✔︎術後3日以上経っても腫れがどんどん悪化する

✔︎激しい痛みが続く、または悪化する

✔︎傷口から膿が出る・異常な赤みや熱感がある

✔︎左右の腫れが極端に違い、片方だけ異常に腫れている

✔︎内出血が1ヶ月以上残っている

このような場合は、感染や血腫(血が溜まっている状態)の可能性があります。

こうならないためにも全切開を受ける時の医師選びは重要です。

eクリニックでは…

①全国トップクラスの飯田医師や円戸医師による監修

②少数精鋭の選ばれた医師のみが在籍

③症例経験豊富でノウハウがしっかりしている

そのため、安価であっても高品質な施術を提供でき、経験豊富な医師が確かな技術で理想の仕上がりを追求しています。

今回のコラムでは、一般的な術後の経過や腫れが引かない原因として考えられることなど、いろいろご紹介しています。ぜひご覧ください。

eクリニックは医師がお一人ずつ丁寧に適応判断をするので、

あなたにピッタリなオーダーメイド施術が受けられます

全切開は腫れがつきもの?術後1カ月までの経過をご紹介

だるさ・熱感・頭痛・痒み・浮腫・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています。

全切開は切開や切除を伴う手術である以上、組織が受けるダメージの度合いによって、腫れや内出血などの症状が強く出ることがあります。

それではまず、全切開直後から1ヶ月後までの経過を追ってみることにしましょう。

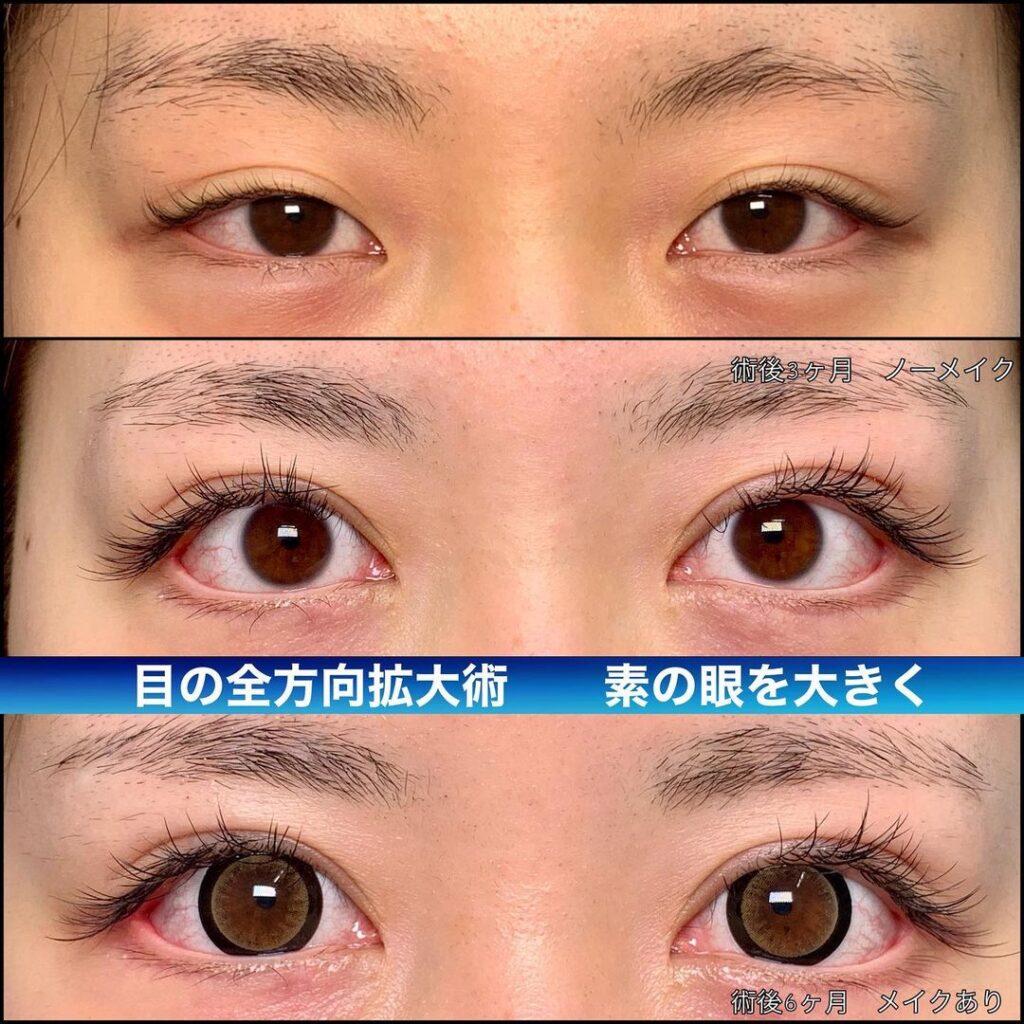

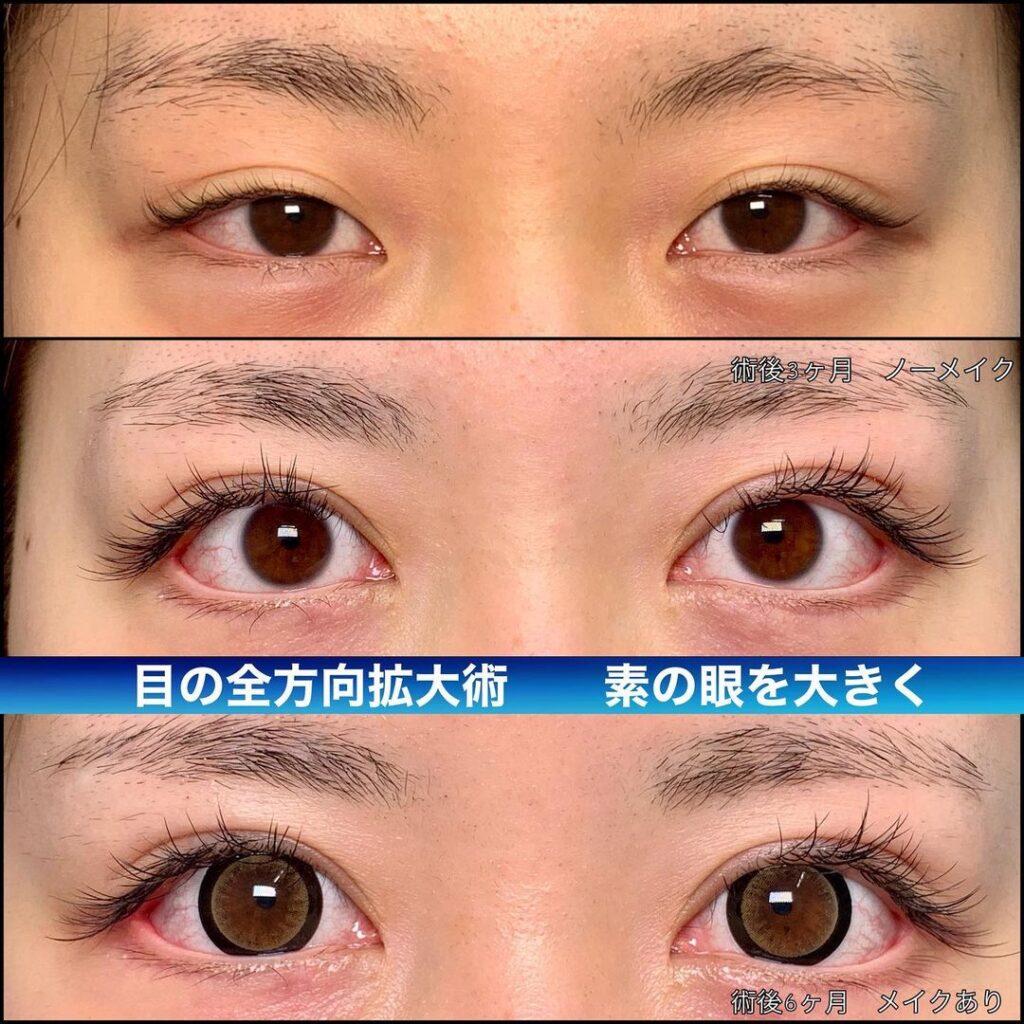

この症例は当院で行った全切開の1ヶ月後と3か月後の症例の経過です。術中、傷跡にならないように丁寧に処置しているので1ヶ月後にはほとんど腫れていません。

▶︎▶︎全切開(二重切開)の詳細はこちら

術後1ヶ月の経過

全切開後の1ヶ月間は、傷口の様子が目まぐるしく変わる時期です。

また、ご紹介する経過はあくまでも目安であり、ご紹介する通りの順を追って回復に向かうとは限りません。

それでは、全切開当日から1ヶ月後までの経過をご紹介していきましょう。

全切開当日

全切開当日は、術後数時間は麻酔が効いているため、麻酔が切れるまでは強い痛みを感じることはありません。

そして麻酔が切れると、少しずつ鈍痛が広がり、患部の腫れや内出血も目立ち始めます。

全切開当日は、腫れや内出血よりも、患部の熱感や痛みが強いと考えておくと良いでしょう。

術後2~3日目

術後2〜3日目には腫れがピークを迎えます。

腫れの度合いについては、手術の内容やお客様体質などによって差が生じますが、症状が強い方の場合では、まぶたを開けないレベルにまで腫れることがあります。

さらに、糸が付いたままの状態で腫れているため、かなり痛々しい見た目になるとがあります。

また、強い痛みも同時に出ますので、この状態になると「本当に治るのか?」と心配になってしまうかもしれません。

しかし、ピークを過ぎてしまえば、その後は急速に快方へと向かいます。

つまり、強い腫れが出たとしても、落ち着いて腫れが引くのを待つことが大切だということです。

術後1週間目

術後1週間目には抜糸をします。

抜糸をするまでは、縫合部分がチクチクと痛んだり、傷口が引っ張られたりするような引きつれ感が出ることがあります。

そして、無事に抜糸が完了するとこれらの感覚がなくなって解放感が生まれますが、腫れはまだ続いていますので、油断せず安静に過ごすことが大切です。

なお、腫れと同時に見られるのが内出血で、術後1週間では腫れよりも内出血のほうが目立つことがあります。

痛みに関しては、わずかに鈍痛が残っていることがありますが、気になるほどの痛みではありません。

術後2週間目

腫れはかなり治まりますが、内出血が赤紫色から黄色に変化する時期です。

つまりこの時期は、腫れよりも治りかけの内出血のほうが目立つ可能性があるということです。

また、患部の組織はまだ落ち着いていませんが、抜糸跡は薄くなりつつあり、見た目だけならかなり完成形に近い状態になっています。

しかし、この時点ではまだ完成形ではありませんので、完成形に落ち着くまでは、注意事項を守って生活することが大切です。

術後1カ月目

術後1ヶ月目では、約8割が完成の段階だと考えて良いでしょう。

この時期になると、むくみは多少残ることがありますが、腫れや内出血はほとんど見られず、すっきりとした印象の目元になります。

ただし、術後1ヶ月が経過しても腫れが引かないケースもあります。

この状態の原因については以下でご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

【重要】全切開の完成は約3カ月後

個人差はありますが、全切開が完成形に落ち着くのは、術後約3ヶ月後だといわれています。

つまり、回復スピードが遅いと感じた場合でも、3ヶ月が経過するまではまだ回復途中だと捉え、落ち着いて過ごすことが重要なのです。

eクリニックは医師がお一人ずつ丁寧に適応判断をするので、

あなたにピッタリなオーダーメイド施術が受けられます

全切開から1ヶ月が経過。腫れが引かない原因とは

全切開の回復スピードには個人差がありますので、術後1ヶ月が経過していても腫れが引かないという現象は、珍しいことではありません。

たとえば、20歳の方と50歳の方が同様の方法で全切開を受けた場合、20歳の方は1ヶ月で完成形に近い形に仕上がっているかもしれません。

片や50歳の方は、まだ腫れが引かず、完成形は程遠いと感じている可能性があります。

このように、全切開は受ける年齢によって回復スピードに差が生じることがあるのです。

しかし、全切開から1ヶ月が経過して腫れが引かないという現象は、年齢以外の部分に原因が隠されていることもあるのです。

手術時に傷口を広げてしまった

全切開に対する知識や技術力が不足している医師が全切開を担当した場合では、傷口を無駄に広げてしまう、縫合が雑などの原因で、腫れが長引く可能性があります。

全切開は細かい処理が必要な手術ですので、皮膚の切開や組織の切除には細心の注意を払わなくてはなりません。

特に大切なことは、傷口をできる限り広げることなく、必要な処理を正確に行うということです。

そして、このように丁寧な全切開を受けた場合では、傷口が塞がるスピードが早く、腫れも最小限で済む可能性が高いでしょう。

つまり、ベテランの医師による手術を受けた場合では、回復が早く傷が綺麗にふさがっているため、傷跡ができたとしても目立たない仕上がりを期待できるということです。

全切開を受けるなら、全切開を得意とする実績がある医師に手術を依頼するよう注意しましょう。

脂肪除去と皮膚切除を同時に行った

全切開は、単独で行う方法だけでなく、脂肪除去や皮膚切除を同時に行う方法があり、後者の場合では、単独の手術よりも強い腫れが出ます。

それは、脂肪除去や皮膚切除をすることで、ダメージを受ける組織が増えるからです。

特に脂肪の除去量や皮膚の切除量が多かった場合では、回復までに時間がかかり、術後1ヶ月が経過していても腫れが残ることがあります。

アレルギーによる腫れ

アレルギー体質の方の場合では、縫合する糸に対してアレルギーを起こしてしまい、それが原因で腫れが長引くことがあります。

また、アレルギーによる痒みで患部を擦るなどしてしまうと、必要以上にダウンタイムが長引くことになり、腫れが引くタイミングが遅れることがあります。

二重幅が広いため腫れて見える

全切開では二重幅を自由に決めることができますが、幅広の二重ほど、術後には強い腫れが出ているように見えます。

この場合では、本当に強い腫れが出ているというよりかは、二重の幅が広いことで実際よりも腫れているように見えている可能性が高いです。

このように、実際よりも強い腫れが出ているように見えている場では、術後1ヶ月が経過しても腫れが引かないことがあります。

しかし、この状態はいつまでも続くものではありませんので、あまり深刻に考えず、腫れが引くまで待つことが大切です。

全切開後にはダウンタイムの過ごし方にも注意が必要

全切開後の腫れが1ヶ月以上続く原因は複数ありますが、ダウンタイム期間中の過ごし方に問題があったことで腫れが長引くこともあります。

ダウンタイムとは回復期間を意味し、たとえ術後に強い腫れが出ていなかったとしても、注意深く過ごさなかったことで、強い腫れが出てきてしまうことがあります。

それでは、ダウンタイム期間中に意識していただきたい注意点をご紹介しましょう。

\ここだけスクショすれば完璧!/

ダウンタイム中に気を付けるべき行動まとめ

- ①:ダウンタイム中に血行を促進させる行動はNG

- ②:完全に完成するまで(3ヶ月程度)はまぶたに触らない

- ③:塩分の過剰摂取は控える(=むくませない)

- ④:術後の運動は自己判断で開始することはNG

血行を促進させる行動は控える

全切開では、皮下出血が起こりやすい状態になっているということで、この間にはなるべく血行を促進させる行動を控えなくてはなりません。

たとえば、入浴や飲酒などは血行を促進させる代表的な行動ですので、全切開のダウンタイム期間中には控える必要があります。

抜糸後でもなるべくまぶたに触れない

抜糸前の糸が付いている状態で患部を掻いてしまうと、縫合部分が余分な刺激を受けることになり,腫れが悪化するリスクが高まります。

痒いとつい、患部に触れて搔いてしまいたくなりますが、それをすると、傷口が綺麗に塞がらなくなるリスクが高まるだけでなく、腫れが長引くリスクも高まります。

また、抜糸が完了した時点では傷口は塞がっていますが、油断をして触れてしまうと炎症を起こす原因になることがあります。

そして、このようなトラブルを避けるためには、抜糸後でもなるべく患部に触れず、完成形に仕上がるまで待つことが大切です。

塩分の過剰摂取は腫れの原因になる可能性

ダウンタイム期間中には、塩分の過剰摂取がむくみの原因となり、腫れが悪化したように見えることがあります。

必要以上に塩分を摂ってしまうと、血中の塩分濃度を下げる目的で体内には多くの水分が溜め込まれることになります。

塩分の過剰摂取は健康維持の妨げになるという話もありますので、塩分の過剰摂取はできる限り控えるよう注意しましょう。

術後の運動は医師の指示に従う

運動も血行を促進する行動ですので、ダウンタイム期間中には行うべきではありません。

特に抜糸前の運動は危険で、激しい運動することで糸が外れてしまったら、腫れのリスクが高まるだけでなく、再度縫合することで対処しなければなりません。

また、糸が外れなかったとしても、傷口が開いてしまえば綺麗に塞がらず、傷跡が目立つ仕上がりになる可能性があります。

そしてそうならないためには、術後の運動は自己判断で開始せず、医師の指示に従って開始するように注意することが大切です。

eクリニックの全切開の症例写真

【考えられるリスク・副作用】

だるさ・熱感・頭痛・痒み・浮腫・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています。

全切開の手術をするならeクリニックへ

二重全切開は一度手術をしてしまったらなかなか修正が難しいというデメリットを持っています。

そのため、最初から腕のいい医師に執刀を依頼するのが望ましいです。

eクリニックには、目元の施術を得意とする名医が在籍しております。他院での線切開の修正手術もおこなっているため、現在のまぶたの状態に満足していない方は、ぜひ一度当院へお越しください。

eクリニックは金沢本院をはじめ、全国展開しています。ご予約はお近くのeクリニックまで。

eクリニックは医師がお一人ずつ丁寧に適応判断をするので、

あなたにピッタリなオーダーメイド施術が受けられます

このページの監修医師

eクリニックグループ統括院長

円戸 望

eクリニック統括技術指導医

飯田 秀夫

eクリニックグループ 東日本統括ドクター

張田 修平