腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

美容整形にはメリットとデメリットがあり、鼻整形のひとつである鼻中隔延長もまた、例外ではありません。特にデメリットの部分については、知らなかったでは済まされないこともあるため、手術を受ける前にはしっかりと把握しておく必要があります。

こちらのコラムでは、鼻中隔延長にスポットを当てて、溶ける糸を挿入する方法と切る方法のそれぞれのデメリットを中心にお伝えしています。

また、メリットについても触れていますので、鼻中隔延長をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

eクリニックは医師がお一人ずつ丁寧に適応判断をするので、

あなたにピッタリなオーダーメイド施術が受けられます

鼻中隔延長のデメリット

鼻中隔延長は、鼻先の角度に変化を持たせることができる手術で、糸を挿入する方法と手術による方法からお好きな方法を選んで受けることができます。

それでは早速、糸を挿入する鼻中隔延長と手術による鼻中隔延長について、それぞれにどのようなデメリットがあるのかについて見ていきましょう。

糸を挿入する鼻中隔延長のデメリット

糸を挿入する鼻中隔延長には、メスを使用せずお手軽に受けられるというメリットがありますが、実は見逃せないデメリットもあるのです。

半永久的な持続効果はない

溶ける糸を挿入する鼻中隔延長では、「コグ」という突起物がある特殊な糸を鼻中隔に挿入して、高さを出したり鼻先の向きを変えたりすることができます。

しかし、この施術に用いられるのは溶けるタイプの糸であるため、約1年後に糸が溶け切ると、施術前に近い状態に戻ります。

つまり、半永久的な効果を期待できないということで、効果が消失した時点で再度施術を受けなければならないということです。

そのため、施術を受け続ける場合では、予想以上に費用がかさむ可能性があり、この部分は糸を挿入する鼻中隔延長の最大のデメリットだといえるでしょう。

糸が切れたら元に戻る可能性

滅多にあることではありませんが、糸を挿入する鼻中隔延長では、ごく稀に挿入した糸が切れてしまい、効果を得られなくなることがあります。

溶ける糸が切れるというリスクはほとんどありませんが、糸の挿入位置を間違えたり、糸に強いテンションがかかったりした場合には、切れてしまう可能性があるのです。

そして、何らかの理由によって糸が切れてしまった場合では、糸が溶け切る前に効果が消失することになります。

つまり、早い段階で手術前の状態に戻る可能性があるということです。

このトラブルは、技術力が不足した医師が手術を担当することで起こりやすいと考えられていますので、たとえ溶ける糸を使用する簡易的な鼻中隔延長であっても、医師選びは慎重に行いたいものです。

糸が外部に飛び出てくるリスク

溶ける糸の挿入位置が浅いなどの不備があった場合には、糸の端が皮膚から飛び出てくる可能性があります。

このトラブルも滅多に起こるものではありませんが、起こる可能性がある以上、デメリットやリスクとして考えておく必要があるでしょう。

劇的な変化は期待できない

糸を挿入する鼻中隔延長でも、しっかりと糸を挿入してそれが定着すれば、目に見える効果を実感できます。

しかし、糸を挿入する鼻中隔延長は、手術による方法のように細かい部分に手を加えることができないため、手術による方法や他の手術と併用した場合と比べてみると、劇的な変化は期待できません。

この部分はデメリットではありますが、劇的な変化が見られないということは、大きな失敗も少ないということになります。

糸を挿入する方法の鼻中隔延長でどの程度の変化を期待できるのかについては、カウンセリングで確認することができます。

eクリニックは医師がお一人ずつ丁寧に適応判断をするので、

あなたにピッタリなオーダーメイド施術が受けられます

手術による鼻中隔延長のデメリット

手術による鼻中隔延長では、溶ける糸を挿入する方法のように溶ける糸で組織を妃宇佐するわけではなく、組織にメスを入れますので、当然のことながら糸を挿入する方法よりも多くのデメリットがあります。当院ではデメリットを理解し、このデメリットがでないように丁寧に手術を行っています。

まず、手術になりますので、元の状態に戻したいと考えたとしても、完全に元の状態に戻すことは困難で、この点が手術による鼻中隔延長の最も大きなデメリットだといえるでしょう。

しかし、手術による鼻中隔延長には、さらにスルーできないデメリットもあるのです。

無理な手術で鼻中隔が曲がるリスク

手術による鼻中隔延長では、軟骨移植をすることで鼻の高さや向きを調整できます。

その際には、多めの軟骨を移植することもできますので、見た目に大きな変化を持たせることができます。

つまり、糸を挿入する方法とは違い、劇的な変化を期待できるということですね。

しかし、無理に鼻を高くしたり鼻先の向きを下げたりしてしまうと、移植した軟骨が皮膚の圧で引っ張られて、やがて鼻中隔全体が曲がってしまう可能性があるのです。

このように鼻中隔が曲がるリスクに対する兆候は、手術後すぐに現れることはほぼなく、手術から5年後、10年後というように、ある程度の期間を経て現れることがほとんどです。

そして、この状態になってしまったら修正手術で対応しなければならなくなるでしょう。

そのような理由から、手術による鼻中隔延長で軟骨を移植するなら、無理な手術を受けないことが大切です。

軟骨移植では軟骨の採取が必要

鼻中隔部部分に軟骨移植をすると、移植した軟骨が支柱となって鼻中隔軟骨の強度が増します。

つまり、鼻中隔軟骨が安定して、より美しい仕上がりを期待できるということですが、軟骨移植をするためには、事前に軟骨を採取しておかなくてはならないのです。

一般的な鼻中隔軟骨で用いられる軟骨は耳介軟骨または耳珠軟骨で、医師が適切だと判断した部位から適量を採取することになります。

しかし、軟骨採取も手術ですので、手術後にはダウンタイムがあります。

また、ダウンタイムが終了しても、しばらくの間は傷跡が残りますので、傷跡対策についても考えた上で手術を検討する必要があるでしょう。

これもまた、手術による鼻中隔軟骨のデメリットとなる部分です。

オープン法では傷跡が残りやすい

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

手術による鼻中隔延長では、鼻の穴の内部を切開してアプローチする方法と、外部にある鼻柱という部分を横に切開してアプローチする方法があります。

そして、前者の方法はクローズ法と呼ばれ、表面には傷跡が残れませんが、後者の方法では、外部の鼻柱を横に切開するため、表面に傷跡が残ります。

もちろん、傷跡は時間の経過とともに薄く目立たない状態にはなりますが、完全に消えない可能性もありますので、この点については納得した上で手術を受けなければなりません。

傷跡の回復については個人差がありますが、手術による鼻中隔延長で完成形に落ち着く6カ月後には、かなり目立たない状態に回復すると考えておいて問題はないでしょう。

ただ、当院の場合オープン法で行ったとしても、傷跡がなるべく残らないように、そして目立たないように手術をするため、仕上がりには個人差がありますが、このように術後の傷跡もほとんどわかりません。

▶▶【鼻中隔延長で後悔】ブログでよく見る失敗事例を医師が解説!

ダウンタイムが思いのほか長い

手術による鼻中隔延長は、手術後3日目まではテープ固定で患部をガッチリ固定します。

テープ固定はとても重要で、この処置をしておくことで移植した軟骨がずれたり、患部の傷が広がったりするのを予防できるのです。

また、手術による鼻中隔延長では、鼻の内部を細かく操作するため患部のダメージは思いのほか大きく、目立った腫れや内出血は約1週間から2週間程度続き、その後ゆっくりと引いていきます。

とくに内出血に関しては、初めは赤紫色や紫色となって現れ、時間の経過とともに黄色っぽく変化し、やがて元の肌色に落ち着きます。

つまり、赤紫色や紫色が目立たなくなったとしても、黄色っぽい状態がしばらく続く可能性があるということです。

手術による鼻中隔延長は、数ある整形手術の中でも比較的ダウンタイムが長いという特徴がありますので、手術をお考えなら、余裕を持ったスケジュールで計画しておく必要があるでしょう。

完成形までの道のりが遠い

手術による鼻中隔延長は、移植した軟骨が定着するまでに長期間を要し、完成形に落ち着くのは、約3カ月から6カ月後です。

そして、この間には生活する中での注意点がいくつもあります。

特に注意をしなければならないのは、抜糸が完了するまでの期間で、強い腫れや内出血が見られるこの期間中には、入浴や飲酒、喫煙禁止など、禁止事項がいくつかあります。

また、術後1カ月が経過すれば、見た目はかなり落ち着き、目立った腫れや内出血は見られなくなりますが、患部はまだ不安定な状態ですので、鼻を触らない、激しいスポーツは控えるなどの注意事項があります。

そして、これらの注意事項を守れなかった場合では、イメージ違いの仕上がりになってしまう可能性もあるのです。

このように、完成形までの道のりが長いのが手術による鼻中隔延長ですので、手術から3カ月から6カ月が経過するまでは、鼻に負担がかかることは極力避けて生活する必要があるでしょう。

デメリットばかりではない!鼻中隔延長にはメリットもあります

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

今回は、鼻中隔延長のデメリットについてご紹介してきました。

糸を挿入する方法と手術による方法には、知っておかなくてはならないデメリットがありますが、実は、これらの方法には、ともにメリットとなる部分もあるのです。

糸を挿入する鼻中隔延長のメリット

糸を挿入する鼻中隔延長のいちばんのメリット、それは皮膚や組織を切開したり切除したりしないため、体にかかる負担が軽く、ダウンタイムも短いという点にあります。

また、費用も安価で手が届きやすいため、お試し感覚で鼻中隔延長を受けたいという方にもおすすめできるでしょう。

さらに、溶ける糸は体内に残りませんので、異物反応の心配がほぼないという点も、メリットとして捉えることができるでしょう。

手術による鼻中隔延長のメリット

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

手術による鼻中隔延長のメリット、それは、鼻中隔軟骨を強固に補強することでしっかりとした土台を形成でき、理想の高さや角度に鼻をデザインできるという点です。

また、無理な手術さえしなければ、半永久的な効果を期待できるというのも、大きなメリットだといえるでしょう。

手術による鼻中隔延長はデメリットが多い手術ではありますが、デメリットを理解し、そのデメリットを抑えながら正しい方法で手術を受ければ、素晴らしいメリットも得られます。

鼻中隔延長をお考えなら、メリット・デメリットを理解した上で、検討を進めてみてはいかがでしょうか。

eクリニックは医師がお一人ずつ丁寧に適応判断をするので、

あなたにピッタリなオーダーメイド施術が受けられます

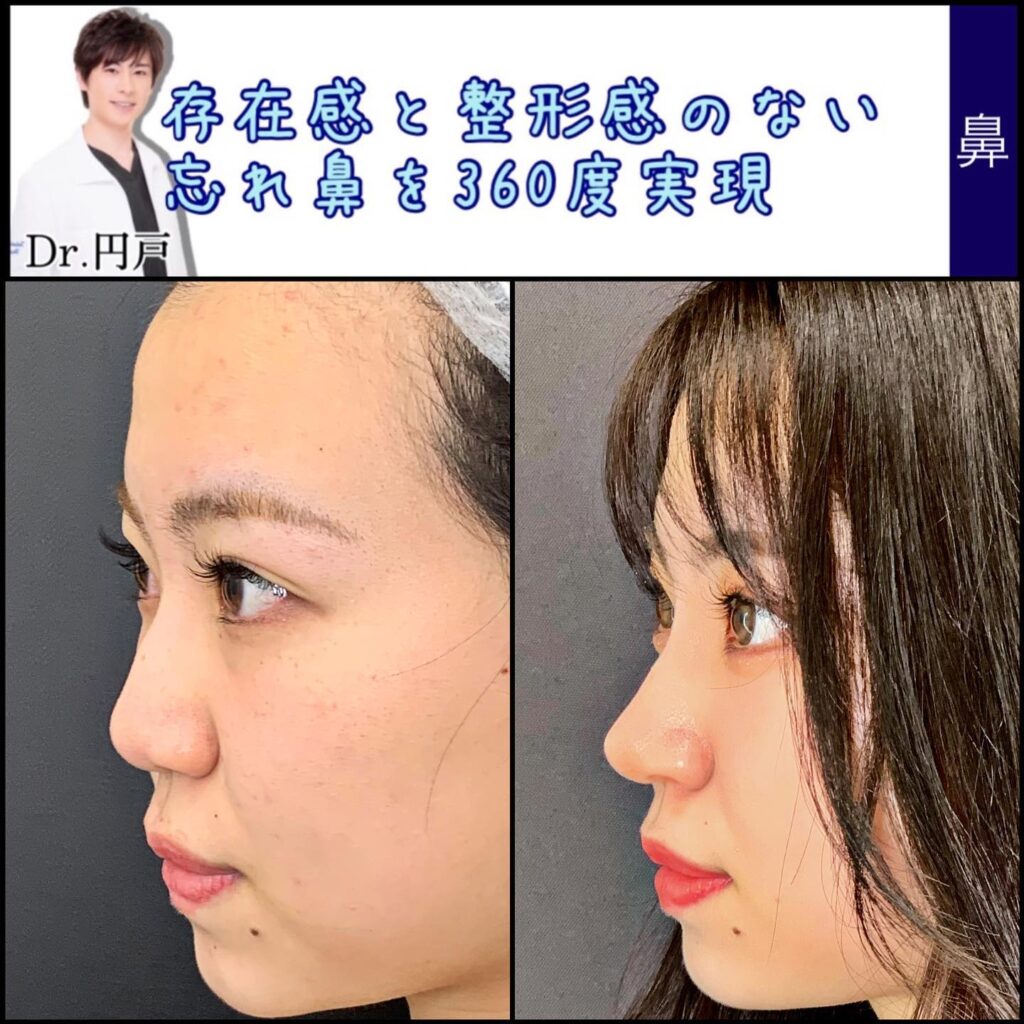

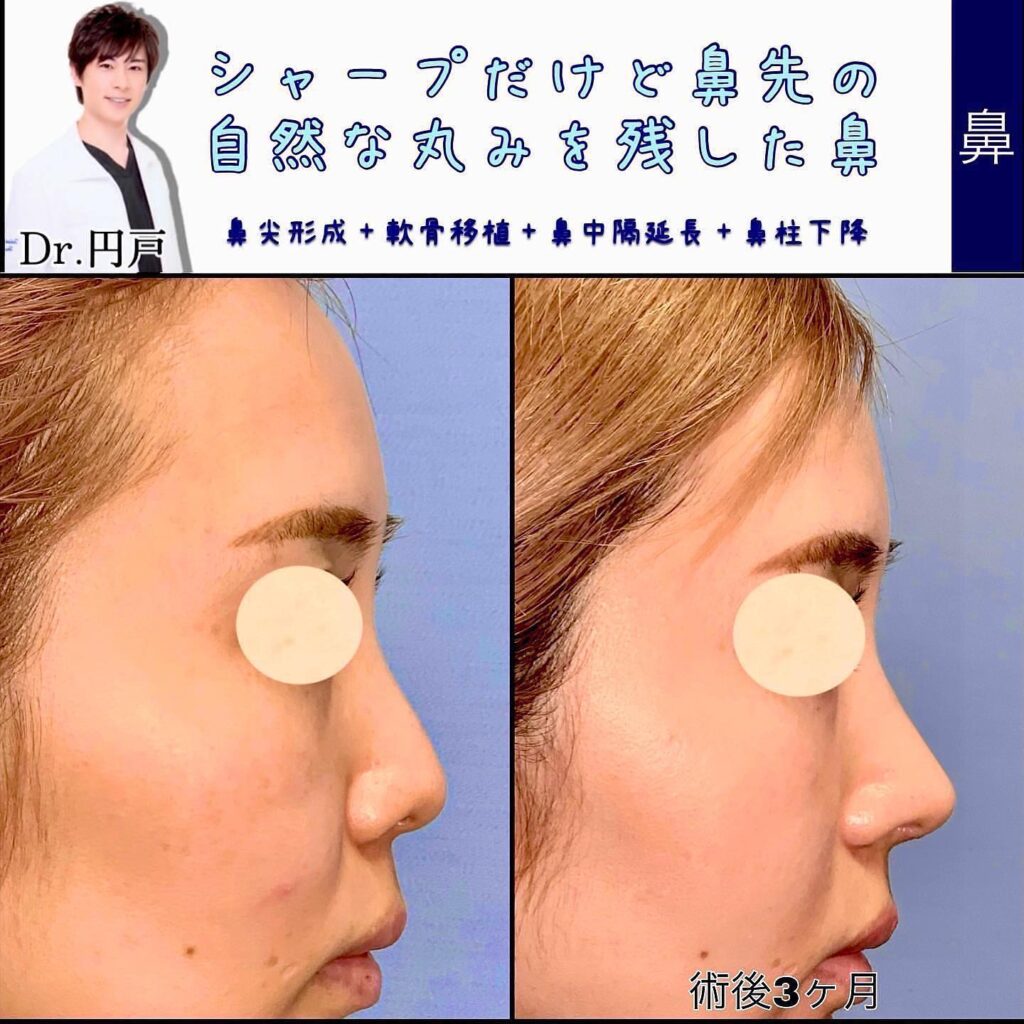

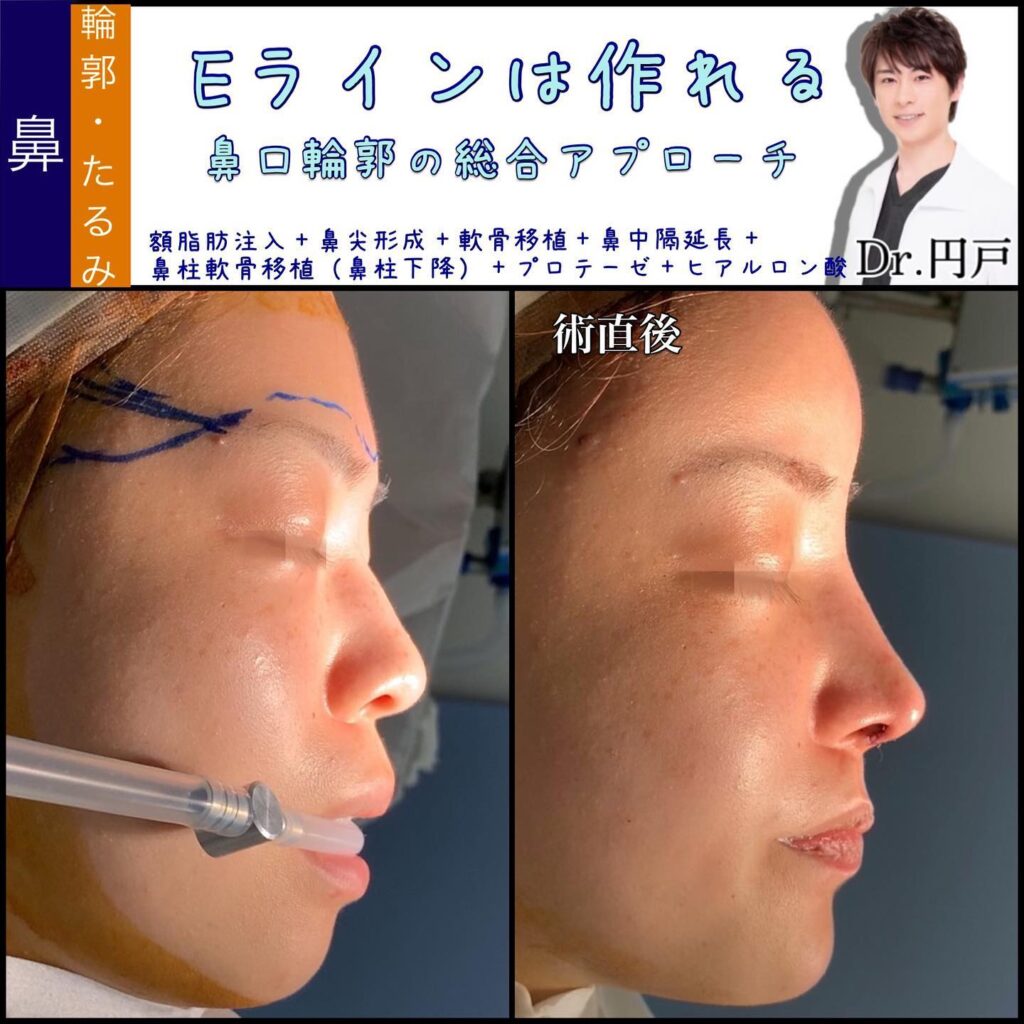

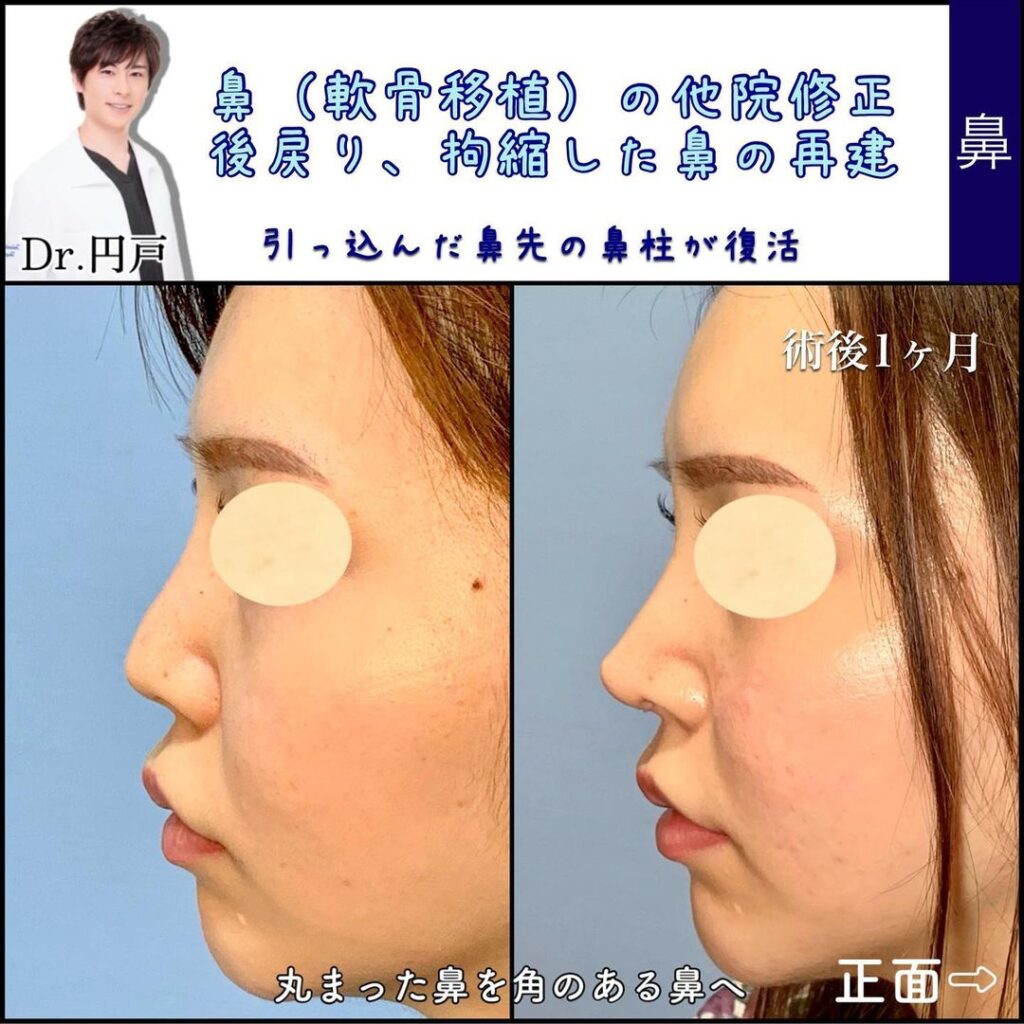

eクリニック式「鼻中隔延長術」の症例写真

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

eクリニックは医師がお一人ずつ丁寧に適応判断をするので、

あなたにピッタリなオーダーメイド施術が受けられます

鼻中隔延長ならeクリニック金沢

今回は、鼻中隔延長のデメリットについて詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

当院には、鼻中隔延長を得意とする医師が在籍しております。他院の修正手術にも対応できる技術を持って、理想的なバランスの美鼻をご提案いたします。鼻中隔が気になっている方は、ぜひ一度eクリニックの無料カウンセリングを受けてみてください。

eクリニックは金沢本院をはじめ、全国展開しています。ご予約はお近くのeクリニックまで。

eクリニックは医師がお一人ずつ丁寧に適応判断をするので、

あなたにピッタリなオーダーメイド施術が受けられます

このページの監修医師

eクリニックグループ統括院長

円戸 望

eクリニック統括技術指導医

飯田 秀夫