腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

ツンと尖った鼻先を実現できる鼻整形、それは鼻尖形成です。鼻尖形成は、左右に広がっている鼻翼軟骨を中央部分で縫い付けて固定する手術で、シャープな鼻先を手に入れられることから高い人気を誇っています。

しかし、鼻尖形成を受けるにあたっては、トラブルが起こる可能性についても頭に入れておかなくてはなりません。

こちらの記事では、鼻尖形成後に起こり得るトラブル「糸が出てくる」原因と対処方法、鼻尖形成で失敗しないための対策についてご紹介しています。

鼻尖形成で糸が出てきた!その原因とは

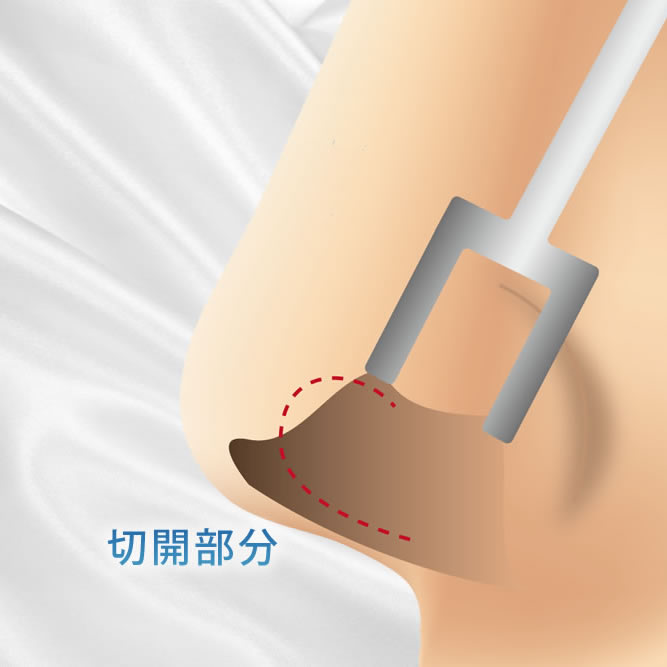

鼻尖形成は、クローズ法またはオープン法で行われる手術で、いずれの場合でも、鼻翼軟骨を中央に引き寄せて固定する方法で行われます。また、中央に引き寄せた鼻翼軟骨は医療用の糸で固定されることになりますが、ごく稀に、組織の内部で固定に使用した糸が、外部に露出するケースがあるのです。それではまず、鼻尖形成後に糸が出てきてしまう原因から見ていきましょう。

糸を結ぶ位置が浅かった

鼻尖形成で用いられた医療用糸は、本来であれば鼻の内部の組織に埋もれて、外部には露出しません。

しかし、糸を結ぶ位置が浅いと、鼻の穴の奥から糸が出てきてしまうことがあるのです。

このようなトラブルは滅多に起こるものではありませんが、鼻尖形成手術の経験が少ない医師が手術を担当することで、起こりやすくなると考えられています。

鼻尖形成は簡単な手術ではありませんので、術後に糸が出てくるというトラブルを避けるためにも、できる限り高度な技術を持つ医師に手術を任せることが望ましいといえるでしょう。

クローズ法の処置が正しく行われていなかった

鼻尖形成にはオープン法とクローズ法があり、表面に傷ができないという理由から、クローズ法を選ぶ方がいます。

確かに、クローズ法では外部の皮膚を切開せず、鼻の穴の中を切開するため、表面には傷が残らないというメリットがあります。

しかしその一方で、クローズ法では操作できる範囲が狭い上に、高度な技術を必要とします。そのため、経験が浅い医師が手術を担当すると、クローズ法の処置が正しく行われなかったために糸が出てくることがあるのです。

処置が適切でも糸が出てくるリスクはある!?

上記では、クローズ法の処置が正しく行われなかったことも術後に糸が出てくる原因になるという話をしました。

しかし、クローズ法で正しい処置が行われていても、糸を結ぶ位置が微妙にずれていたりすると、術後に糸が出てくることはあります。

鼻尖形成の術後にはテープ固定をして患部を保護しますが、何らかの拍子に患部が動いてしまった場合では、糸が外部に出てきてしまう可能性が高まります。

そしてそうならないためには、テープ固定を自己判断で外さない、ダウンタイム期間中の注意事項を守る、患部が安定するまではなるべく触らないといった対策をすることが大切です。

鼻尖形成で糸が出てきたときの対処法

鼻尖形成の術後に糸が出てくる可能性は低いと考えられますが、実際に糸が出てくるトラブルが起こっていることは事実です。

では、鼻尖形成の術後に糸が出てきてしまったら、どう対処すれば良いのでしょうか。

それでは、2種類の対処方法についてご紹介しましょう。

鼻尖形成を受けたクリニックで処置を受ける

鼻尖形成で糸が出てきてしまったら、ご自身で引っ張ったり切ったりしようとするのではなく、何はともあれ、手術を受けたクリニックに相談をしてください。

それは、組織の内部で留めた糸を引っ張ったり切ったりすると、軟骨を固定している部分が緩み、鼻尖形成の効果がなくなってしまう可能性があるからです。

クリニックでは、出てきた糸を組織に戻して回復を待つという方法で処置を行うのが一般的です。

この方法であれば、自然治癒力で傷口が回復するのと同時に、内部に戻された糸もやがて組織に馴染み、外部に出てくることはなくなります。

ただし、クリニックの方針や患部の状態によって処置の方法が異なる場合がありますので、心配な方は、糸が出てきた際の対応についてあらかじめ確認した上で、手術を受けることをおすすめします。

再手術を受ける

糸が出ているということは、その分感染症のリスクが高まるということです。

そして、万が一感染症を発症してしまった場合は、再手術で対応しなければならなくなることがあります。

ただし、感染症を発症したからといって、直ちに再手術が必要になるかどうかは、医師の診断次第ということになります。

いずれの場合でも、糸が出てきた場合は、上記でお伝えした処置で対応し、様子を見るというのが一般的な方法になります。

鼻尖形成で失敗しないための注意点

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

鼻尖形成で糸が出てきてしまったとしても、その後の処置さえしっかりと行っておけば、予定通りの美しい仕上がりに落ち着きます。

しかし、鼻尖形成後に糸が出てきてしまったら、その場では「失敗した」と感じる可能性が高いでしょう。

そしてそうならないためには、その予防対策をしておくことが大切なのです。

オープン法も視野に入れて手術を検討する

鼻尖形成後に糸が出てくるトラブルはクローズ法に多いという話をしましたが、それは、クローズ法は操作できる範囲が狭いだけでなく、手探りで行わなければならないからです。

つまり、難度が高い手術であるため、糸を結ぶ位置が少しずれただけで、手術後に糸が出てきてしまうリスクが高まるのです。

そして、このようなトラブルを避けたいなら、オープン法も視野に入れて手術を検討するというのもひとつの方法です。

クローズ法は、鼻の穴の内部の皮膚を切開する手術であるため、外部に傷跡が残らないというメリットはあります。

しかしその反面、目視で確認できる範囲が狭いため、鼻尖形成手術の経験が少ない医師が手術を担当した場合には、糸の結び目の位置がずれるなどのトラブルが起こることがあるのです。

一方のオープン法では、鼻柱を切開するため、術後しばらくの間は傷跡が残るというデメリットがあります。しかし、オープン法では鼻の外側をめくりあげる形で組織を露出させた状態で手術を行うため、広い範囲を目視で確認しながら手術を行えるというメリットがあるのです。その際には、外部に露出しない位置で糸を正確に固定することができますので、術後に糸が出てくるリスクを軽減できるというメリットも得られます。なお、オープン法で残る傷跡は数か月間目立つ状態が続きますが、やがて薄く目立たない状態に落ち着きます。ただ、しっかりとした技術がある医師が行うならばクローズ法でも問題ありません。当院ではクローズ法による鼻尖形成に力を入れています。

鼻尖形成の実績があるクリニックを選ぶ

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

ほとんどのクリニックでは鼻尖形成の取り扱いがありますが、実績数となると、クリニックによってばらつきが見られます。

そして、ここで注意していただきたいのは、鼻尖形成を得意とする医師が在籍しており、なおかつ実績数が多いクリニックを選ぶということです。

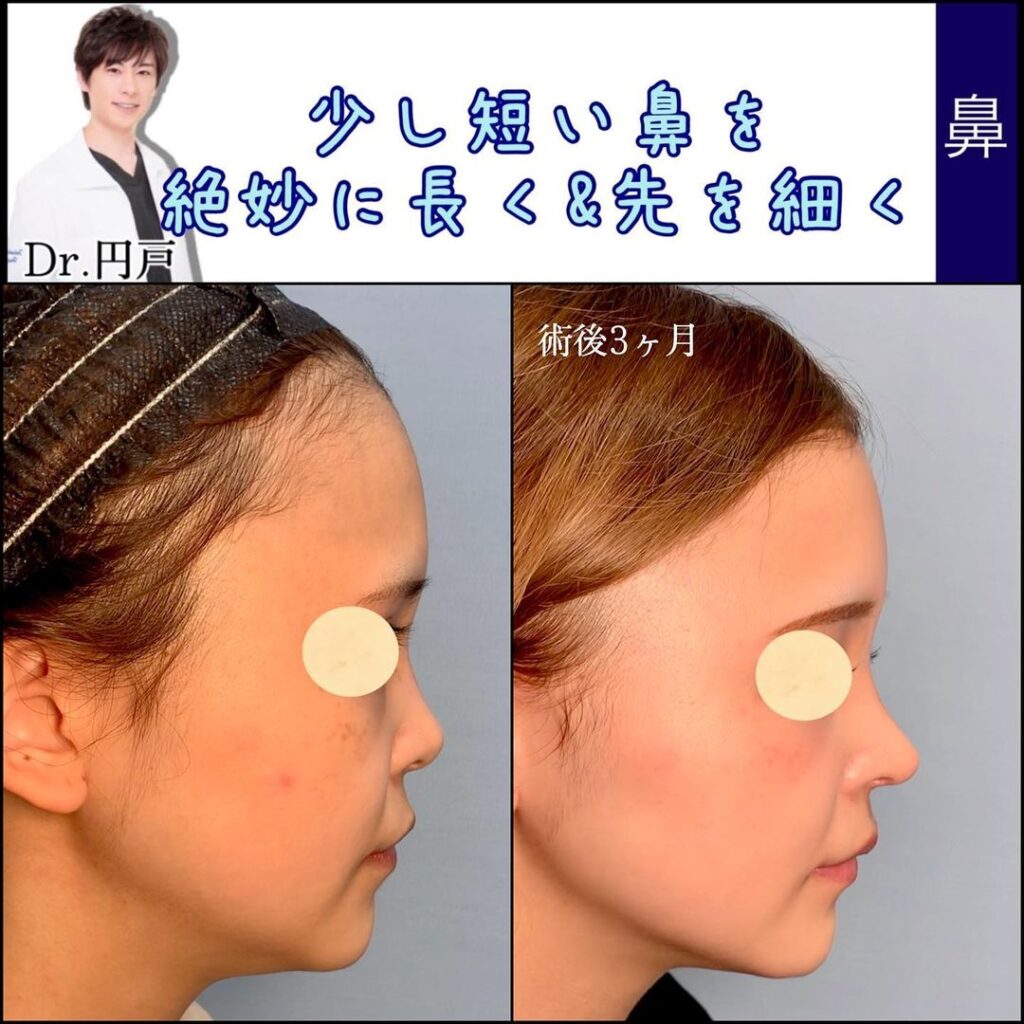

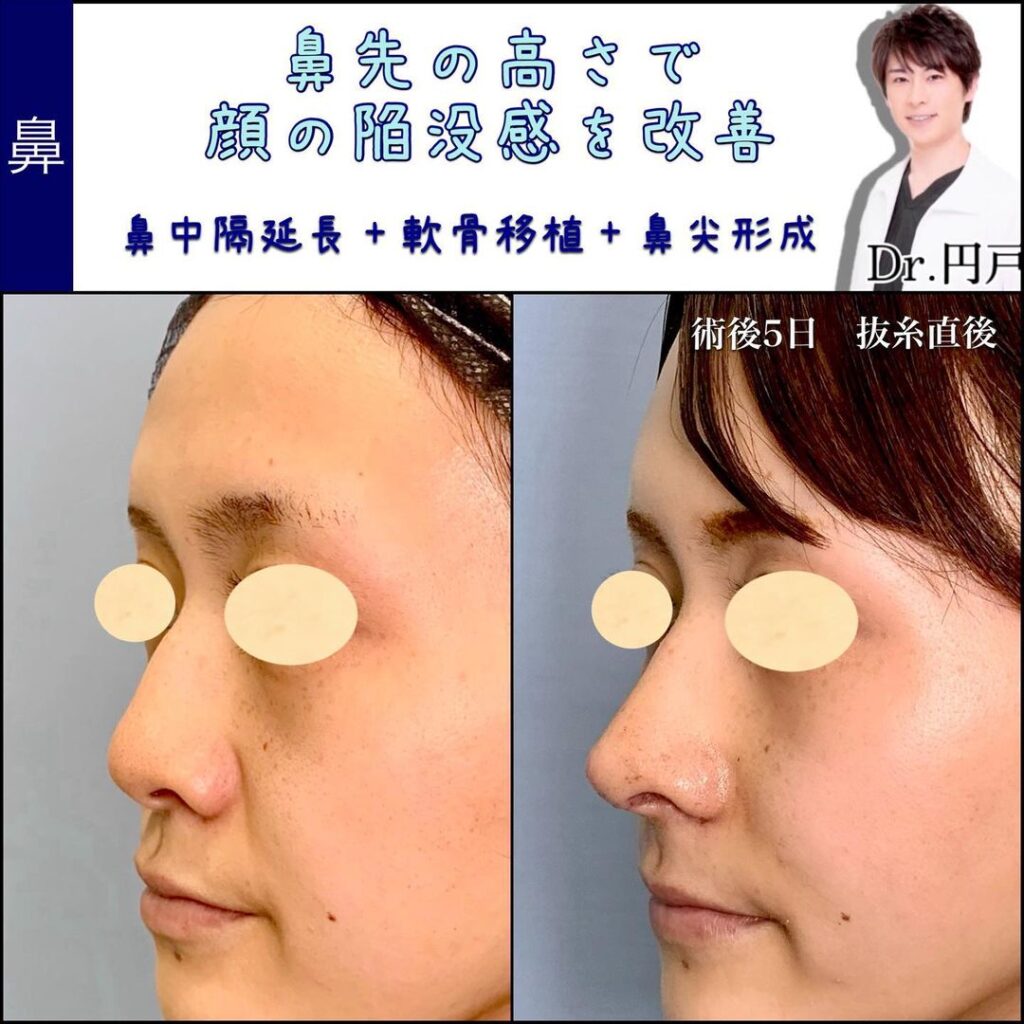

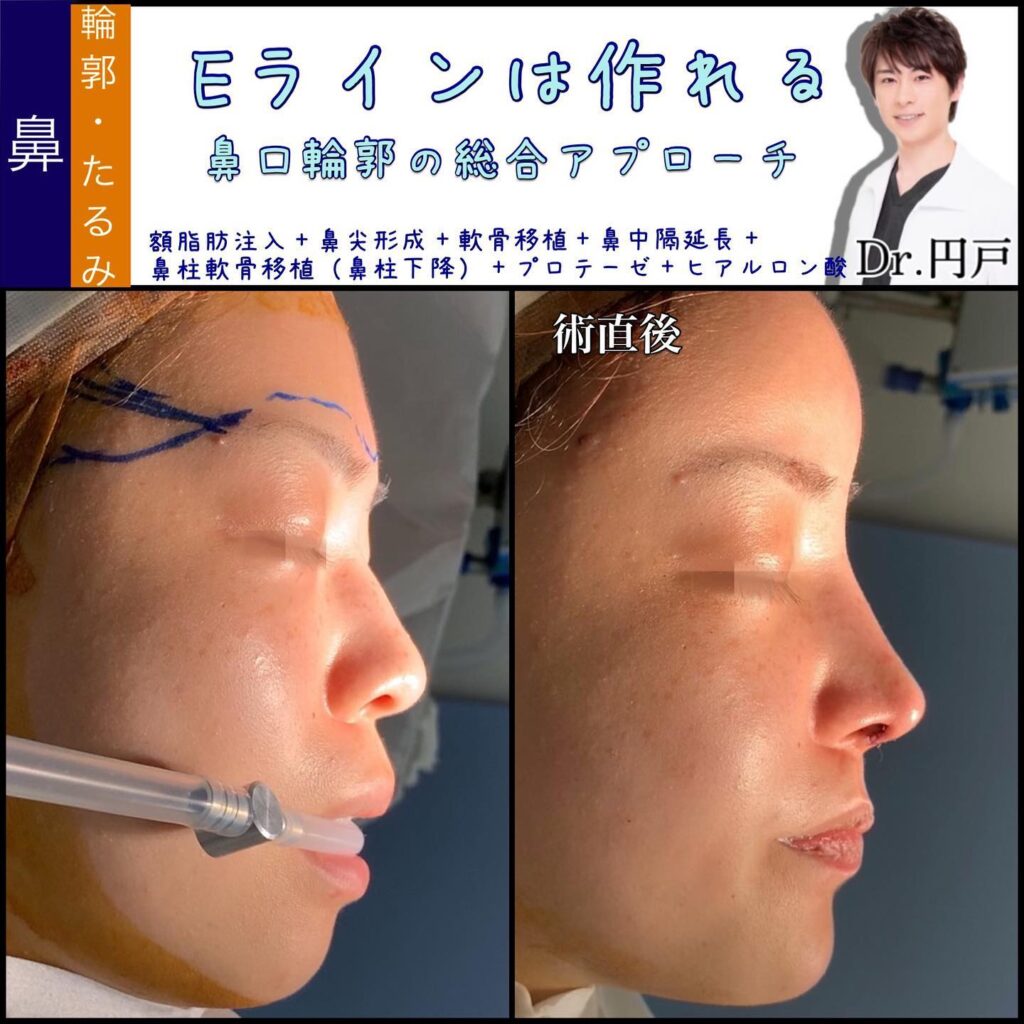

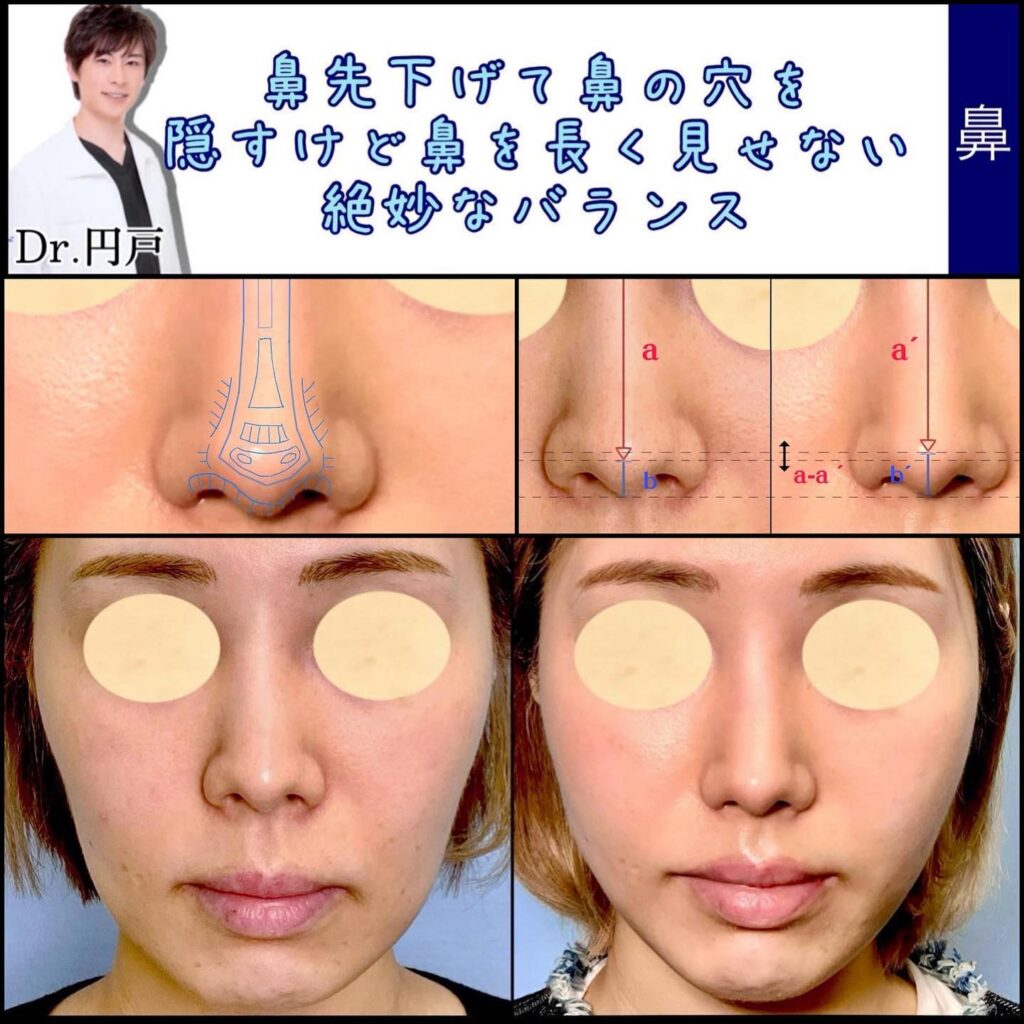

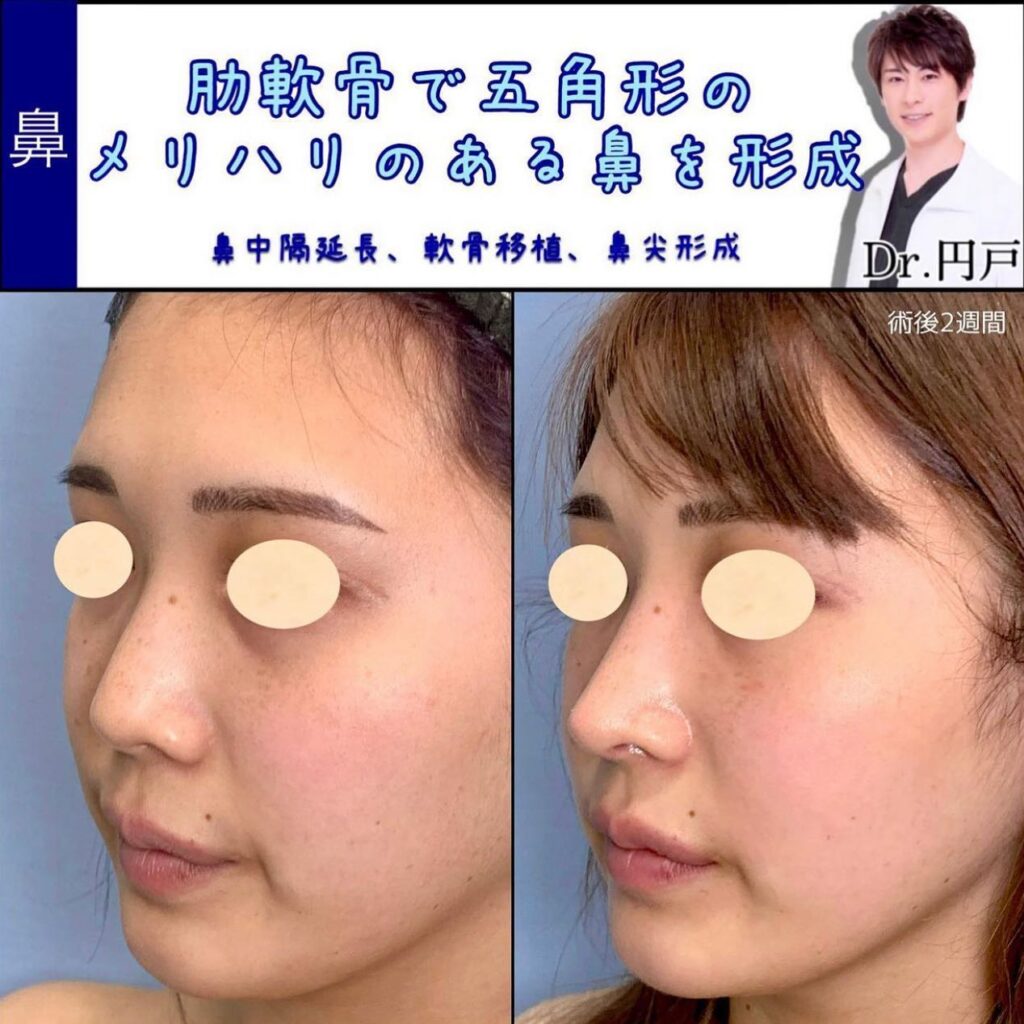

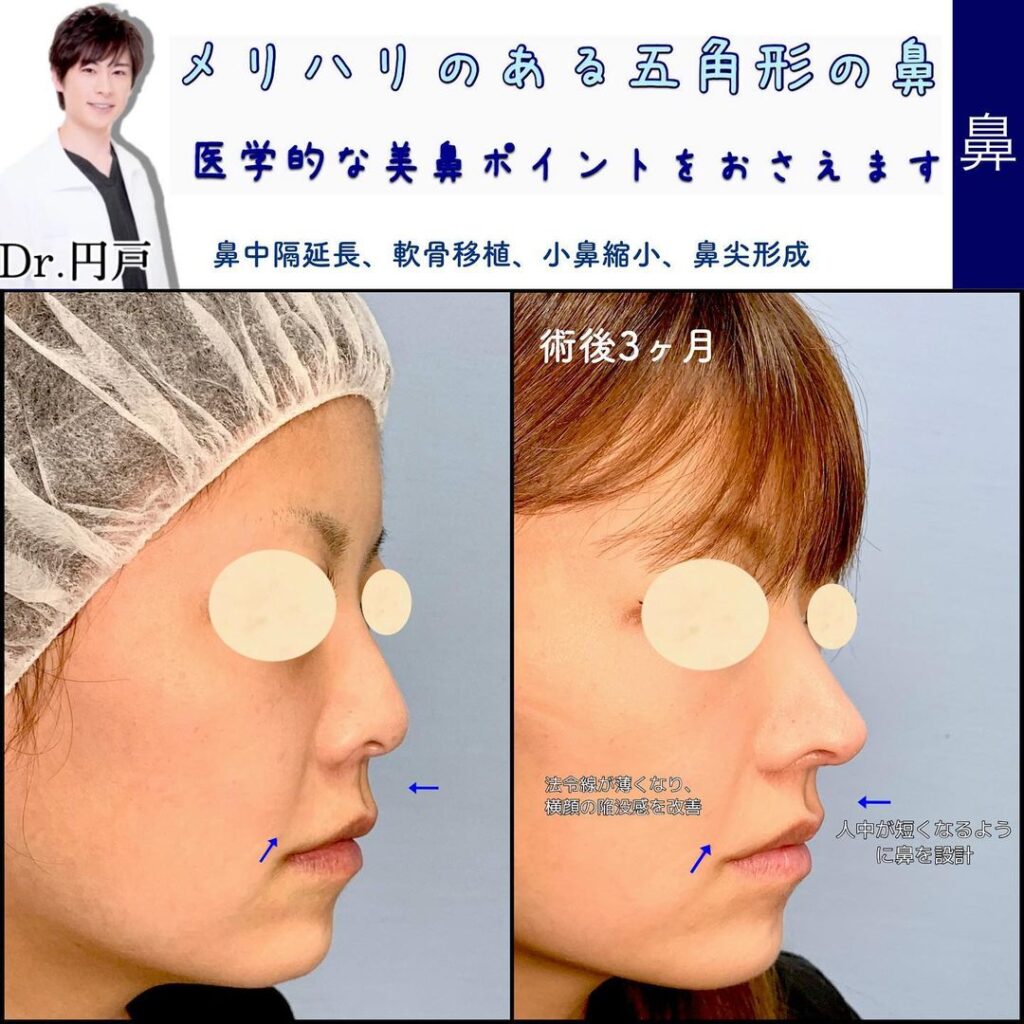

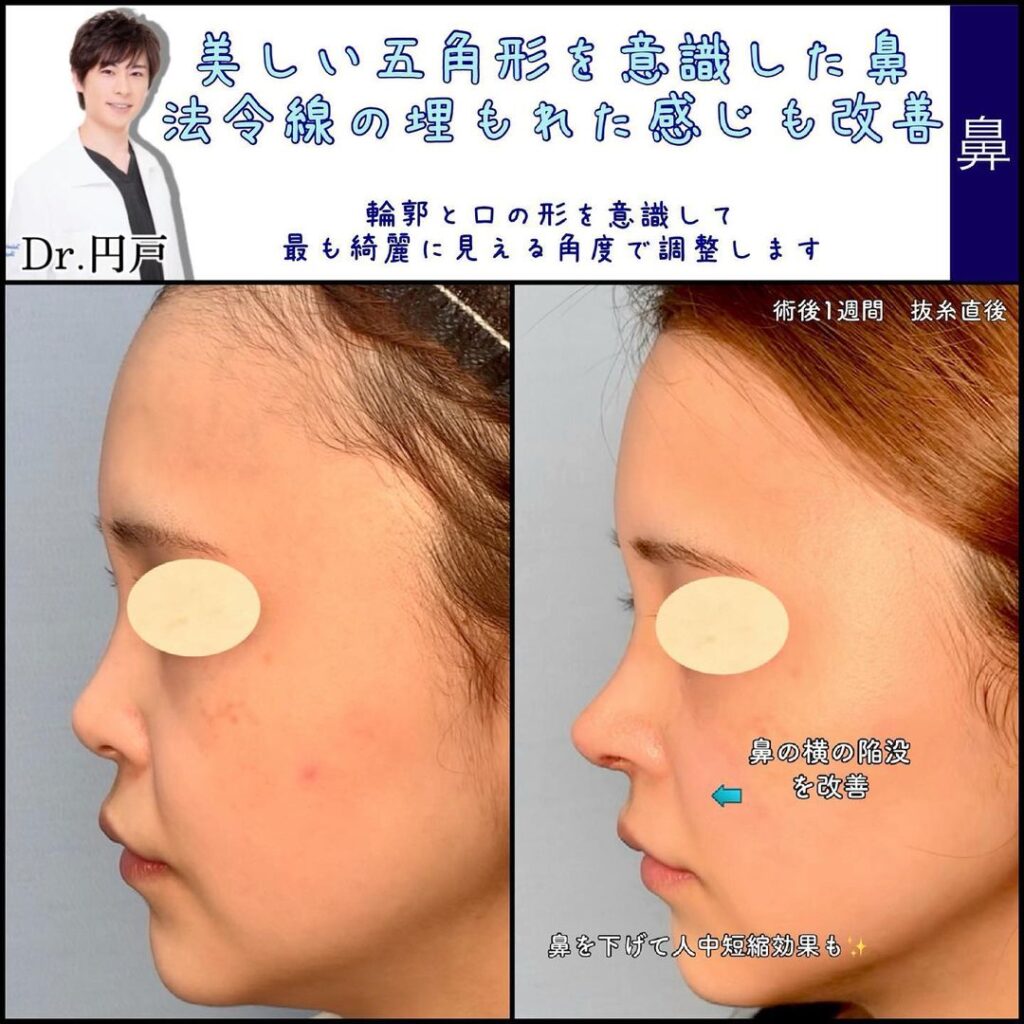

クリニックの見分け方としては、鼻尖形成の方法や得られる効果についての丁寧な説明が記載されていることと、症例写真が掲載されていることを基準にすると良いでしょう。

また、鼻尖形成のメリットやデメリット、リスクなどについての記載もあれば、ひとまず信頼できるクリニックだと判断できます。

症例写真についてはビフォー・アフターが掲載されていることがほとんどですので、鼻尖形成や併用した手術で得られる効果について参考にしやすいでしょう。

また、オープン法でできた傷跡についても確認できますので、どの程度の傷跡が残るのか、どれくらいの期間で薄くなるのかについても知ることができます。

クローズ法とオープン法の違いや効果を確認しておく

今回は、鼻尖形成で糸が出てくる問題についてお伝えしており、その理由のひとつとして挙げられるのが、クローズ法だという話をしました。

クローズ法による手術には、外部に傷跡が残らないというメリットはあるものの、難易度が高いため、高い技術力を持った医師に任せないと失敗する可能性があるというデメリットも持ち合わせています。

そしてオープン法では、鼻柱に傷跡が残りはしますが、組織内部を露出させた状態で手術を行うため、クローズ法よりは難易度が低く、失敗しにくいというメリットがあるのです。

このように、クローズ法、オープン法ともに、メリットもあればデメリットもありますので、それぞれの特徴をよく理解した上で、医師に希望を伝えましょう。

糸が出てくるリスクを極力軽減させたいなら、傷跡が残ったとしてもオープン法のほうがおすすめできる可能性があります。

詳細については、カウンセリングで医師から説明を受けてみると良いでしょう。

クローズ法でもしっかりとした技術がある医師に任せれば、糸が出る事に関してはそれほど気にしなくても良いと思います。

eクリニックではクローズ法による鼻整形の症例が多数あります。

鼻尖形成の症例写真

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

腫れ・内出血・術後の痛み・発熱等を生じる事があります。

なるべく、リスクや副作用が出ないように配慮して手術を行っています

鼻尖形成ならeクリニック

鼻尖形成を受けるにあたってのクリニック選びは重要ですが、その中で注意していただきたいのは、「保証制度の有無」です。

上記では、鼻尖形成で糸が出てきたときの対処法についてご紹介しましたが、保証制度がないクリニックでは、感染症などで再手術が必要になった場合でも自費での手術になることがあります。

一方保証制度ありのクリニックでは、感染症や後戻りなどのトラブルが起こった際には、無料で再治療を受けられます。

この部分を見落としてしまうお客様を多数お見受けしますが、保証制度の有無はクリニック選びの重要なポイントになるのです。

保証制度があれば、万が一のトラブルが起こったとしても、お客様には費用面での余分な負担がかかることがありません。

もちろん、術後にトラブルが起こらないことがベストではありますが、今回ご紹介した「糸が出てくる」などのトラブルは、きちんと処置をしていても起こる可能性があります。

そのような理由からも、クリニックを選ぶ際には、保証制度の有無についてもチェックして、最終的にクリニックを絞り込んでみると良いでしょう。

eクリニックでは積極的に鼻尖形成の手術を行っています。鼻尖形成の手術にご興味がある方は是非一度カウンセリングにお越しください。

eクリニックは金沢本院をはじめ、全国展開しています。ご予約はお近くのeクリニックまで。

このページの監修医師

eクリニックグループ統括院長

円戸 望

eクリニック統括技術指導医

飯田 秀夫